L’érosion de Tchouri sous la contrainte !...Ou quand la géologie s’applique aux comètes.

- Anne-Sabine Grosjean

- 10 avr. 2019

- 3 min de lecture

Les comètes sont classiquement décrites comme des corps célestes constitués de poussière et de gaz amalgamés au cours des premières phases de formation de notre Système solaire. Leur composition, similaire à celle des poussières du système solaire primitif, leur confère un ainsi grand intérêt pour les chercheurs. Depuis leur formation, les comètes sont stockées dans des secteurs très éloignés (et donc froids) du Soleil : le nuage de Oort et la ceinture de Keuper.

La comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko (ou Tchouri pour les intimes) est une comète dite « bilobée », dont l’origine viendrait de la collision de deux comètes distinctes. Les images de la sonde Rosetta montrent précisément deux lobes séparés par un cou. La très haute résolution des images obtenues par la caméra Osiris permet d’observer différentes populations de structures localisées principalement au niveau du cou et de ses bordures.

Ce sont les images de ces structures que l’équipe de recherche internationale de Christophe Matonti et ses collaborateurs a étudiées. Ils en ont identifié deux grands types : 1) des lignes orientées parallèlement à la topographie de l’objet céleste, correspondant à la structure stratifiée du cœur de la comète ; et 2) des fractures recoupant la surface de l’objet et interprétées comme des discontinuités structurelles telles que des fractures et des failles.

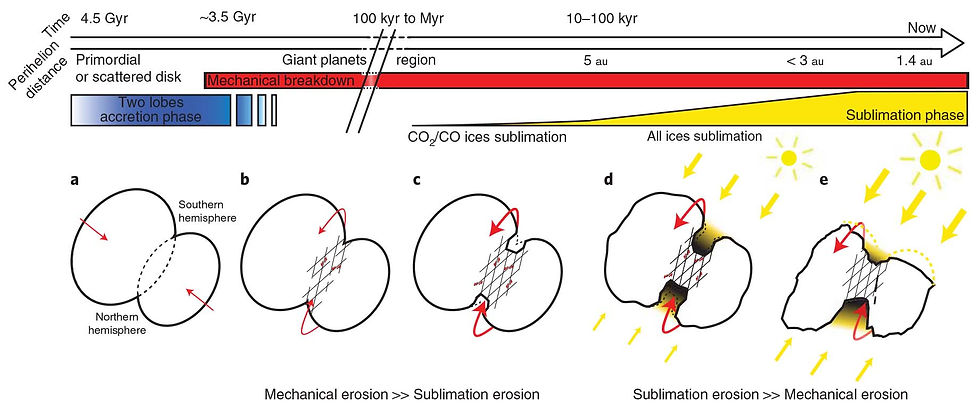

Mais les chercheurs ne s’arrêtent pas là ! En observant l’organisation de ces fractures à la surface de Tchouri, ils remarquent que leur distribution spatiale est très largement comparable à certains systèmes de failles observés sur Terre, dans les zones de cisaillement. Selon cette étude, la déformation induite par les contraintes aurait largement contribué à l’érosion de la comète, au moins durant les premières étapes de son histoire. L’équipe de scientifique propose ainsi un scénario, afin d’expliquer l’évolution de l’érosion à la surface de Tchouri et les mécanismes à l’origine de sa forme si particulière.

Tchouri aurait acquis sa forme bilobée dès les premières phases de formation du système solaire, autrement dit il y a environ 4,5 milliards d’années. L’asymétrie de son noyau aurait initié les mouvements de cisaillement entre les deux lobes. La déformation induite par les contraintes était ainsi centrée sur le cou de l’objet. Les fractures et failles ainsi formées se seraient propagées en profondeur dans le noyau. En surface, l’érosion se serait alors localisée au niveau du cou et des bordures de l’objet. Sous l’influence de l’attraction de Jupiter, Tchouri s’est rapprochée de son orbite il y a environ 100 000 à 1 million d’années. Elle s’est donc également rapprochée du Soleil et s’est réchauffée progressivement. C’est à ce moment la glace qui la compose commence à « fondre ». En réalité, on dit qu’elle se sublime : la glace se transforme directement en gaz, formant ainsi la queue de la comète. Les mécanismes de sublimation de la matière se sont ainsi superposés à l’érosion mécanique initiale et sont finalement devenus dominants. L’érosion a d’autant plus augmentée au niveau du cou, zone la plus fragile de la comète.

En conclusion, grâce aux images obtenues par la sonde Rosetta, Matonti et collaborateurs proposent la succession de plusieurs mécanismes à l’origine de l’érosion de la comète Tchouri. Selon les chercheurs, une érosion par sublimation de la glace due à l’augmentation de son insolation aux abords de Jupiter a progressivement pris le pas sur une érosion initialement mécanique et due à des mouvements de cisaillement au niveau du cou de l’objet.

Cette étude est une avancée significative dans la compréhension des mécanismes à l’origine des corps célestes que nous observons aujourd’hui et de leur évolution au cours du temps. Elle montre également que les processus géologiques observés sur Terre peuvent tout à fait s’appliquer à d’autres corps du Système solaire, même très petits et extrêmement différents de notre planète.

Article source : Matonti et al. (2019) Bilobate comet morphology and internal structure

controlled by shear deformation, Nature Geoscience, doi: 10.1038/s41561-019-0307-9.

Crédits photos : ESA, Rosetta, Navcam, CC BY-SA IGO 3.0

Comments